Prácticas docentes en contextos no formales

Experiencia de una problematización como enriquecimiento del campo profesional

Cecilia Mariana Fuentes - Claudia Fabiana Alamo - María Lorena Salinas - Ninfa Elba Jofré

ISFD N° 14- Aníbal Ponce- Cutral-Có

“Las palabras recogen vestiduras abandonadas

Y regresan después, empujando el pensamiento.”

Roberto Juarroz.-

Resumen

Entendemos a la Educación como ese Derecho Humano capaz de mediar para que los sujetos logren realizar, otros derechos humanos. Como tal, es responsable de la construcción de cada ciudadano, como así también, de su proceso de liberación. Por ello, educar, significa accionar en el desarrollo de las personas, y por ende de la sociedad toda, desde y en cualquier lugar.

Asimismo, la Educación en contextos de encierro es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la Educación de todas las personas que se encuentran en esa situación, con el fin de promover tanto su formación integral como su pleno desarrollo. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. Este derecho debe ser comunicado, a todas las personas privadas de libertad, desde el momento que se hace efectivo su ingreso a la institución.

No cabe duda, que estos contextos de educación no formales nos ofrecen claros desafíos y auténticas oportunidades para desarrollarnos en los campos epistemológicos, metodológicos y profesionales. De esta forma, lo que surgió a partir de una necesidad, vislumbró un recorrido interesante y prometedor en cuanto a la praxis de nuestra profesión. Son espacios renovados, lo que le deja a la práctica una nueva perspectiva, flamantes desafíos e inquietudes que enriquecen notablemente el contexto de la formación profesional.

Cuando la práctica está determinada por el contexto, se abren posibilidades inmensas, por eso es muy importante aprovechar la riqueza del mismo. El contexto según Daniel Prieto Castillo1 es el principal espacio de interlocución. Lograr la relación con el contexto interrogándolo, y en muchos casos modificándolo es la concreción del aprendizaje. Así, la educación se pone al servicio de la vida, y no del tema o la disciplina.

“Las personas hacemos lecturas del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción histórica destinada a arrojar claridad sobre ese presente” (Prieto Castillo, 1990, p 41).

Esas lecturas están depuradas por la percepción; a partir de interpretaciones y representaciones que se rescatan de nuestra historia más íntima.

Palabras clave:

Educación-derecho-prácticas-contextos

Derribando muros…

Cuando hablamos de educación en contextos no formales, nos surge un cuestionamiento inevitable. Definamos “formales”: ronda la dicotomía del canon, de lo correcto o incorrecto, “lo formal”, será porque su opuesto está emparentado con lo descontracturado, “lo sin reglas”, lo espontáneo, lo más parecido a la libertad. Y es entonces cuando caemos en la cuenta, que esto es para nosotros “enseñar”.

En el camino de nuestras prácticas, como todo estudiante en esta instancia, buscábamos el modelo, devorábamos teoría e imaginábamos la clase perfecta, pero solo pudimos resignificar esas lecturas cuando estuvimos allí, en la “cancha”, en el espacio, mano a mano con nuestros interlocutores.

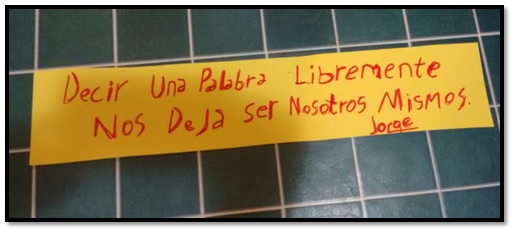

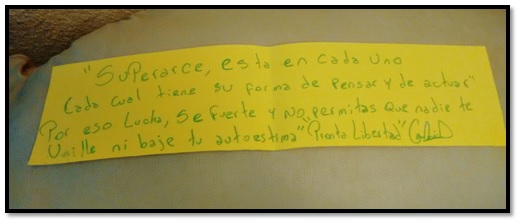

El hecho de que los alumnos imaginaran y escribieran en este taller, nos brindó la ocasión, no sólo de convertir a esta práctica en una herramienta de conocimiento de la literatura, sino también de poner en juego en el aula, en palabras de Henry Giroux, “las huellas de sus propias voces, construidas social e históricamente” 2

Solo allí, pudimos encontrar las estrategias para percibir con mayor profundidad aquellas realidades.

Como profesores en formación, habituados a los ámbitos escolares, sabíamos cuál era el espacio, reconocíamos el contexto; podíamos augurar quiénes nos esperaban, hasta podíamos planificar expectativas de logro y objetivos, trazar mapas, establecer parámetros y garabatear clases magistrales en nuestro imaginario expectante. Ahora bien, cuando la práctica se corre de ese escenario “normal”, todo cambia. Ingresar a este ámbito propone nuevas dificultades; pone a quienes ingresan en la necesidad de apropiarse de saberes disciplinares, de modos textuales específicos, de enunciados, de jergas, de debates, de modos de leer, de modos de interpretar. Y eso lo hace en primer lugar sumamente interesante, para transformarse más tarde en un complejo entramado de relaciones, que hay que enfrentar y resolver. Quienes estaban allí, estaban dispuestos a la experiencia, pero faltaba la apertura, inaugurar el roce, entablar el vínculo; y ese era el partido que había que ganar. Cada encuentro era un desafío impredecible, que ponía en juego al máximo nuestra creatividad, nuestra capacidad de re-significar y dialogizar, de encontrar la palabra subversiva que cale y transforme, esa palabra que es la praxis, a decir de Paulo Freire.

También dijo Paulo Freire, lo que entendemos como una especie de síntesis de toda su teoría: “Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta…”, y aquí radica la situación transformadora en estos contextos “no escolares”, y es que más allá de las preguntas que nuestros alumnos nos hacían, éramos nosotros quienes salíamos de cada encuentro con más preguntas que respuestas, y el interrogante accionó como la utopía, generó movimiento, repercutió, y modificó. En palabras de Carolina Cuesta: “En distintos espacios de actuación profesional, la enseñanza de la lengua y la literatura o sus entradas por la lectura o la escritura, entre otras, necesita circunstanciarse… se circunstancia, se localiza, se especifica en las variables sistema educativo, cultura escolar y disciplina escolar más allá de las orientaciones didácticas del momento… dichas orientaciones son una variable más de esa lógica eventual, pero no su determinación.” (pág. 56)3

Este proyecto nació de la necesidad imperante de generar espacios donde pudiéramos realizar nuestras prácticas¸ creció en la incertidumbre y el interrogante; del andar por un camino sinuoso y por momentos esquivo, situaciones que se originaron porque en aquellos lugares no nos esperaban, porque no nos tenían en sus planes. Sin embargo, dejamos huella y sin siquiera reparar en tremenda responsabilidad, somos conscientes de que se generaron cambios, nosotros ya nos fuimos los mismos, y ellos tampoco. Logramos transformar la pasividad de sus realidades. Tarea cumplida.

Lo que hoy proponemos es el análisis de nuestra propia práctica desde otro lugar, con un camino recorrido plagado del resabio de aquellos días. Y es que la metodología surge después de la reflexión sobre la misma práctica porque nuestra experiencia estuvo determinada por el contexto de lucha en que se ubicó esa tarea educativa, y eso la transformó en una situación única que instauró formas de proceder, una transposición irrepetible, que sólo en estos espacios puede suceder. Según Chevallard, la transposición didáctica es el evento o sumatoria de momentos donde se produce “un conjunto de transformaciones que sufre un saber con el fin de ser enseñado”4

Una celda. Cien rejas. Cuatro paredes.

Proyectar es imaginar hacia dónde ir. Pero era necesario saber dónde estábamos y elegir el modo posible de hacerlo. Proyectar es ir siempre hacia adelante. Y fue así como comenzamos: perfilando ideas, investigando, indagando sobre el trabajo con la lengua y la literatura en contextos de encierro.

Nuestra intención era clara, queríamos derribar muros, generar espacios de diálogo y comunicación, favorecer el uso creativo de la palabra para abrir el campo de posibilidades en la construcción del conocimiento.

Como metodología de trabajo a lo largo del desarrollo de esta experiencia se utilizó la modalidad de taller, haciendo referencia a un espacio de vivencia, reflexión y conceptualización como síntesis del pensar, el sentir y el hacer; como el lugar para la participación y el aprendizaje.

Este espacio, liberador, posibilitó la construcción de nuevas subjetividades en los internos, los que se vieron valorados en sus capacidades creativas y expresivas.

Pudimos comprobar que el taller “Los colores que hay en mi”, que realizamos en la unidad XXI, adquirió características particulares; se pusieron en juego no sólo determinados saberes, posicionamientos socio-culturales, interpretaciones, modos de leer y de escribir sino también, las variables propias de las palabras de encierro. El lenguaje responde exclusivamente a la voluntad de los hablantes, y es valorado teniendo en cuenta las características de la sociedad que lo ha creado. El contexto (espacio cerrado –cárcel) determina la creación de términos y/o frases particulares que con su uso van incorporándose a la rutina carcelaria. La creación de palabras, que otros no entienden, describe, valora y construye una realidad particular; mantiene la cohesión del grupo y lleva a la identificación de unos con otros.

En la compilación de escritos de nuestros alumnos, al que llamamos “Limando sueños”, en referencia a la jerga carcelaria de “limar barrotes”, que fue presentado en un taller abierto a la comunidad, en el marco de las actividades realizadas por la feria del libro en el ISFD N°14 de la ciudad de Cutral-Có, pudimos lograr, uno de nuestros propósitos más importantes, derribar los prejuicios que la sociedad tiene con respecto a las cárceles, trabajo que habíamos iniciado con ellos, en el aula.

Para ello, creíamos necesario que recobraran su individualidad a partir de la palabra; que pudieran manifestar sus pensamientos, sus inquietudes, sus puntos de vista, y si fuera posible sus subjetividades. Las instituciones de encierro se caracterizan por masificar a los individuos que alojan, para quienes se prevén espacios comunes, tareas comunes, y hasta se los suele “nombrar” a todos por igual, perdiendo cada sujeto su individualidad. Compartir su lenguaje, hacerlos sentir que nos podían enseñar y no sentirse juzgados, enriqueció sin dudas nuestra comunicación en el penal y por ende, nuestra tarea pedagógica. Condición que considerábamos sumamente necesaria, porque comprendimos la importancia de establecer un vínculo a través del lenguaje, que propicie la confianza para favorecer nuestro propósito, pero sobre todo para que los alumnos se manifiesten en libertad, tanto en la oralidad como en la escritura.

Y es que en estas condiciones, la comunicación parecía algo secundario y nuestro desafío fue que aquellas personas recobraran las ganas de decir y que el lenguaje no accionara como un elemento de exclusión.

En nuestro trabajo final de la catedra, al que denominamos, “Ranchada Libertad”, realizamos un diseño de investigación donde planteamos como objeto “Las prácticas de lectura y escritura en contextos de encierro”, y del cual se desprendieron los siguientes recortes:

Construcción de mundos posibles. Experiencias de taller de lectura y escritura en la Unidad XXI – CEPI

Construcción de mundos posibles. Experiencias de taller de lectura y escritura en la Unidad XXI – CEPI

La autobiografía y otras expresiones escritas como posibilidad para reconstruir la identidad.

La autobiografía y otras expresiones escritas como posibilidad para reconstruir la identidad.

La construcción del conocimiento de los sujetos en contexto de encierro. “El caso de las consignas de escritura”.

La construcción del conocimiento de los sujetos en contexto de encierro. “El caso de las consignas de escritura”.

Variaciones lingüísticas manifiestas en las prácticas de lectura y escritura en contextos de encierro: “El chamullo en la Unidad XXI”

Variaciones lingüísticas manifiestas en las prácticas de lectura y escritura en contextos de encierro: “El chamullo en la Unidad XXI”

Las decisiones didácticas tomadas a partir de los conflictos que surgieron en el contexto de encierro.

Las decisiones didácticas tomadas a partir de los conflictos que surgieron en el contexto de encierro.

Percibimos que este ámbito no era inerte, sino que era nuestro lugar de intercambio, la oportunidad de visibilizar expresiones dormidas. Las personas en contexto de encierro se encuentran cercenadas en sus derechos a habitar espacios de expresión, de opinión y de creación. Nos propusimos transformar estos sitios en oportunidades esgrimiendo los derechos de igualdad como punto de partida de nuestro proyecto, al cual adherimos con la firme convicción de generar un ámbito y un vínculo que favorezca la relación entre el arte y la educación.

“…La sociedad dice que en la cárcel estamos mejor, que los derechos humanos son sólo para los chorros… y se escucha todo ese discurso de que nos gusta esa vida en la cárcel, que no hacemos nada. A mí no me gustaba esa vida y decidí hacer otra cosa: leer, terminar el secundario, recibirme. Pero no recibí un abrazo de la sociedad; recibí piñas, me quebraron los tobillos, me rompieron un diente; sufrí miles de requisas por leer y escribir. Me di cuenta de que la sociedad prefiere que los pibes roben, que se droguen antes que accionen y piensen. Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba…” Camilo Blajaquis.

Para finalizar, sostenemos que las prácticas en contextos de encierro constituyen una fuente de aprendizaje sumamente significativa, tanto para quien enseña como para quien aprende.

Para nosotras, esta instancia sin lugar a dudas se constituyó en una inesperada red de conocimientos, no sólo en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a la aprehensión de otras realidades, tan lejos de nuestra mirada cotidiana y tan parte de nuestro mundo.

Ya modo de cierre, retomaremos una afirmación del principio de este texto: “Y es entonces cuando caemos en la cuenta, que esto es para nosotros, "enseñar"; y es también cuando descubrimos que esta forma de vincularnos, casi por casualidad, activó nuestras fibras más internas, rozó nuestros prejuicios, trastocó nuestras formas más históricas. No hubiera sido posible de otra manera

Carboneau y Hetu (2005), señalan al respecto, que: “el objetivo de la formación práctica es activar la reflexión de los futuros docentes durante la acción, es que logren formular su saber vivencial de tal manera que éste entre en interacción con aquellos conocimientos que las tradiciones científico y profesional ponen a su alcance.”

La sensación tranquilizadora está estrechamente ligada al recorrido, es decir, haber inaugurado matrices de aprendizaje en estos contextos, nos blindó, pero no en el sentido literal; es esa clase de blindaje necesario para humanizar la tarea, para entenderla y para resistir.

Referencias bibliográficas

Cuesta, Carolina, “Lengua y Literatura: Disciplina escolar hacia una metodología circunstanciada de su enseñanza”. Tesis de postgrado, Universidad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011.

Cuesta, Carolina, “Lengua y Literatura: Disciplina escolar hacia una metodología circunstanciada de su enseñanza”. Tesis de postgrado, Universidad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011.

Gutiérrez Pérez, Francisco y Prieto Castillo, Daniel, “La mediación pedagógica”. Ediciones Ciccus – La Crujía, Buenos Aires, 1999, 6º edición (1992, 1º ed.).

Gutiérrez Pérez, Francisco y Prieto Castillo, Daniel, “La mediación pedagógica”. Ediciones Ciccus – La Crujía, Buenos Aires, 1999, 6º edición (1992, 1º ed.).

Yves, Chevallard, “La transposición Didáctica del Saber Sabio al Saber Enseñado”. Aique Grupo Editor, 1997.

Yves, Chevallard, “La transposición Didáctica del Saber Sabio al Saber Enseñado”. Aique Grupo Editor, 1997.

Giroux, Henry, “¿Escribe alguien en el aula de los Estudios culturales?” en Placeres inquietantes. Aprendiendo la cultura popular. Barcelona. Paidós. 1996

Giroux, Henry, “¿Escribe alguien en el aula de los Estudios culturales?” en Placeres inquietantes. Aprendiendo la cultura popular. Barcelona. Paidós. 1996

Canal Encuentro, programa “Bajada de línea, conducido por Víctor Hugo Morales, Entrevista a Camilo Blajaquis: disponible en: http://www.youtube. com/watch? v=8GIGVppBqF0 .

Canal Encuentro, programa “Bajada de línea, conducido por Víctor Hugo Morales, Entrevista a Camilo Blajaquis: disponible en: http://www.youtube. com/watch? v=8GIGVppBqF0 .

1

Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo. La mediación pedagógica. Ediciones Ciccus – La Crujía, Buenos Aires, 1999, 6º edición (1992, 1º ed.).2

Giroux, Henry. “¿Escribe alguien en el aula de los Estudios Culturales? En Placeres Inquietantes. Aprendiendo la cultura popular. Barcelona. Paidós. 19963

Cuesta, Carolina, Lengua y Literatura: Disciplina escolar hacia una metodología circunstanciada de su enseñanza. Tesis de postgrado, Universidad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011.4

Yves, Chevallard, La transposición Didáctica del Saber Sabio al Saber Enseñado. Aique Grupo Editor, 1997.